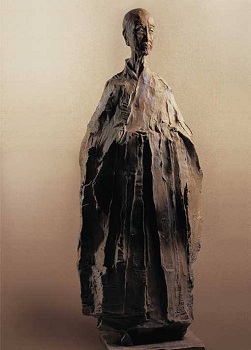

“吳先生所塑的老人是從五千年文化中走出的。” 擅長雕塑藝術的荷蘭女王成為引領我們解讀吳為山雕塑藝術的精神向導。

深沉的人文精神和高尚的文化品位是吳為山雕塑藝術耐人尋味的無形資產。在理想失落、人文滑坡,庸俗文化喧囂時代,人生有價值與無價值的被任意挪用和戲仿,成為取悅看客的笑柄;精英與經典正在遭遇前所未有的褻瀆和貶值。然而,有識之士卻從反思中發現了獨立于時尚之外的價值所在:“吳為山的藝術不是中國當代、也不是西方當代潮流,是個孤立現象。其背后有博大的人類精神和文化背景,抓住了本質。”

吳為山以其雕塑藝術承載文化精神并非出于偶然。源自文化世家的深厚傳統學養,游學歐美熏陶而成的跨文化視野,尤其是他本身作為視覺文化人深刻的憂患意識,使吳為山自覺地擔負起重振精英文化的歷史使命:“中國年輕人需要精英文化教育,需要對價值觀的充分認識。要把鑄造人的本質精神和民族精神、靈魂、脊梁,與一般意義上的休閑娛樂文化相分別。” 不同時代不同領域的文化人捍衛文化的使命和方式有所不同,但文心相通、文脈相承,崇高的精神能夠逾越時空而相互印證。當年魯迅以雜文作為突破文化圍剿的“**和投槍”;如今吳為山則以雕塑方式逆庸俗風潮而“一意孤行”,恰當地選擇了精英塑像切入文化命題——“通過塑他們的魂,尋求文化靈魂和人生真諦,探索中國文化的歷史命運,展示中國文人的人格構成”。吳為山睿智地發現:文化名人“集中了許多社會有形的,無形的資產于一身,含量很大,把一個人研究透了,實際上也就是研究了一段歷史。”

與無數渾渾噩噩只知隨波逐流,或者鼠目寸光地自詡“大師”妄稱“王”,盜取“藝術”名義獻媚邀寵者構成鮮明對比,吳為山的價值取向展現出一個有良知的文化人超凡的膽略和見地。如果我們站在歷史之顛俯瞰整個人類文化,堅信任何時髦趣味都無法吞滅深沉和永恒,那么同樣不容置疑的是:藝術史必將昭示吳為山雕塑的文化意義,于是應當有足夠的理由認同楊振寧教授的預見:“21世紀中國將出現兩到三個雕塑大師,吳為山是其中之一”。

歷史驚人的相似。文革全民偶像崇拜偃旗息鼓僅20年后,新一輪的偶像崇拜再次甚囂塵上。老中青追星族分別追捧笑星、丑星、歌星、影星。吳為山的忘年交,諾貝爾物理獎獲得者楊振寧教授親歷一件名人逸事,足以說明精英文化“邊緣”到何等地步:楊振寧曾與一位歌星同機抵達某機場,受到隆重接待的歌星順便說了句:今天同機的還有楊振寧。接待者卻不知為何方神圣,反問“楊振寧是唱什么歌的?”

楊振寧與其宇稱不守恒論也好,愛因斯坦與其相對論也好,季羨林與其吐火羅語研究也好,在及時享樂者眼中,都遠遠抵不上誘惑眾生沉溺于燈紅酒綠、醉生夢死的影視歌星、酒精。然而,如果人類從此失去探求未知世界,追問人生價值的好奇心,失去超越世俗的理想主義和終極關懷,那么,人類的生存意義何在?滿足于飲血茹毛人類就會停滯在石器時代;滿足日出而作日落而息,中國就會停留在農耕時代;滿足于紙醉金迷的當代享樂主義生活,于是乎重蹈南唐、北宋和晚期羅馬帝國覆轍之虞,就并非杞人憂天。在中國,當啟蒙、民主、理性、法制、個性等一系列最基本的現代主義價值觀都沒有建立或健全之際,侈談后現代的享樂主義,“引導大眾走向庸俗”就有玩物喪志甚至倒轉國運的危險。

當眾多藝術家鸚鵡學舌地拒絕所謂“宏大敘事”,以藝術庸俗化迎合庸俗文化之際,吳為山以一則幽默寓言,深刻地揭示了人——文化——歷史三者關系之真諦:“有一個老人在封閉的深山里,從來未出過山,滿臉年輪,古銅色的臉上掛著原始的微笑,你問他多大了?他回答說:‘99’。對,他就是99。有一個年輕人,10歲熟背唐詩300首;15歲通讀‘四書’、‘五經’;20歲寫出千古流誦的華章。你說他多少歲?也許是五千歲!是啊,是5000年文明的光輝在他身上的折射!”

這個寓言可以作為荷蘭女王評價吳為山雕塑的最好注腳。吳為山不正是通過他的人文精神、歷史智慧和辛勤汗水,力圖將中華五千年文明濃縮在那一張張文化精英的面龐之上,為將其寓言變成藝術現實而奮斗不止?難道我們還不能掂量出吳為山以肖像雕塑弘揚精英文化的一片苦心和魄力?

由于缺少科學觀察方法和寫實手段,中國傳統雕塑歷來不擅肖像雕塑。直到20世紀初藝術留學生赴歐取法后,始開中國肖像雕塑風氣之先。與林風眠一道留法的雕塑家李金發,曾留下了少量名人塑像,其中包括上世紀20年代末所塑蔡元培像。吳為山與其前輩同道不同的是,他的名人塑像不是偶然為之的興來之舉,而是在其文化抱負和歷史使命的驅動下,作為其雕塑生涯長期主攻的藝術目標,并且是其為之奮斗的重大人生目標之一。

毫無疑問,吳為山對其藝術路途的選擇是知難而進,硬是將自己逼上了艱辛跋涉的精神苦旅。肖像雕塑談何容易?中國古代畫論大侃傳神論,但卻是在匱乏解剖知識,解決不好基本造型前提下的空論;而西方泊來的雕塑方法,雖然使中國近現代雕塑家解決了造型問題,但他們大多仍囿于形似,而在人物傳神方面乏善可陳。無疑,以性格化手法,塑造高標異格而特立獨行,思想深邃且文脈深厚的科學家和人文學者,是對一位雕塑家藝術才華和文化底蘊的嚴峻考驗,是一般雕塑家無法應對的巨大藝術和學術挑戰——它需要勇于承擔此任的雕塑家具備扎實的雕塑基本功和文化學養,洞察人物外部特征和內心世界的銳利目光和表現才能。唯其如此,才能在心手相應、游刃有余之際產生與文化巨擘心靈對話的信心和語境;才能通過雙手賦予本無聲息的泥塑木雕以高貴的靈魂和不朽的生命!

以吳為山的實力而論,與其說他明智地選擇了展示其才華的精英肖像雕塑,倒不如說是文化精神歷史性地遭遇其載道者吳為山——他的成功之帆自有其得天獨厚的順風相助。

首先,叔祖父高二適作為20世紀著名學者和大書家,吳為山自幼深受家學淵源耳濡目染,加上個人悟性和藝術敏感,使他對書法的剛柔對比,氣息通貫等特質了然于心。而這就為其形成獨特的寫意雕塑風格提供了難得的異質同構參照系。

其次,吳為山系統地接受過學院式寫實造型基礎訓練,爾后他又多次到西方實地考察藝術——對羅丹、布朗庫西、馬里尼.馬里諾、賈柯梅蒂、亨利.摩爾、非洲木雕,均有悉心揣摩,而別具慧見:

“從代表性人體作品分析:

原始:生命、生存、生殖(多表現孕婦)具原始的混沌美

西方古典:標準的理想美、寧靜

羅丹:運動、瞬間、扭曲(來自巴洛克影響、表現派)

德加:印象主義的精神化

原始的渾圓,將古典的靜演化為力的永恒、凝固的動

馬蒂斯:自由扭動。線條、運動、抽象建筑性

布朗庫斯:幾何形的精確

亨利.摩爾:扁平、帶棱角,時帶孔洞。超自然力原骨骼

遠古:自覺中的概念(非標準的幾何)

非洲原始:封閉的神秘、象征符號、局部注意夸張、共性中永恒的微笑帶著宗教的慈悲與古代的淳樸

馬里諾:原始、現代般的豐滿

羅丹:個性微妙、光影起伏不定

賈科梅蒂:孤寂感、距離(冷漠)起伏至極

布朗庫斯:絕對性、隔世(超然)、光潔

當代:在追求絕對的永恒中擺脫了生活的溫情、細節”

第三,吳為山早年在無錫就學期間,常向泥塑藝人高標、喻香蓮等人虛心求教,于是他比僅受過西法訓練的雕塑家,對于中國優秀民間和原始雕塑多了一重審美觀照的眼光和實踐體驗的真知。他對彌漫于原始雕塑中的寫意精神有著深刻而獨到的見解:“原始寫意建立在最樸素表現的認識之上(未經專業訓練,無雜念,不拘泥形態,無結構概念,故直抒胸臆,亦即‘素人藝術’),感情的樸素,無技巧,生命的本能沖動!對未知世界的認識,圖騰的象征。”

第四,是他對整個文化和美術史的哲理性思考。這既得力于博學好思,更得力于他在人文學科方面的出色天賦。當年他于南師大畢業留校,保送進修時他選擇的是人文會萃的北大,并且以心理學為主攻方向。短短一年進修時間內,他就寫出了頗見學術功力和理性思辨才能的專著《視覺藝術心理》。而他的藝術隨筆《雕琢者說》則從感悟的角度反映了他對藝術問題的深刻見解和通達才情。他的老同學,中國美院西方美術史博士生李宏說過:吳為山總是能選擇最佳路徑而臻于一流,如果他不搞創作而從事美術史論研究,照樣可以出類拔萃。

第五,吳為山自有從文化世家走出的詩人情懷、詩人暢想、詩人氣息、詩人氣象!這就使他的雕塑在寫實中不失其詩性;而他的寫意乃至接近抽象原型的作品,反過來尚留存著現實的印痕,而這種痕跡使得讀者、觀者在詩一般的幻覺氛圍中,仍可觸摸其中的現實性。恰恰是這種寫實與詩意、現實與夢幻之間的游弋,使吳為山雕塑作品對于欣賞者具有某種神奇的催眠魔力。

第六最為難得,當今中國藝術流派多元迭起,“亂哄哄你方唱罷我登場”,大多難以免俗。吳為山卻以其清醒的理性精神,守住了精英這片孤島。并對留守孤島充滿了一個人文主義者的美好理想和堅定信念:“孤而不孤,孤島下面也許是無盡的冰山、茫茫的海水,最好的空氣與陽光——最原始最純凈的生態,正象靳尚誼所說,這是一方寧靜的凈土”。

肖像雕塑性格寫真的典范濫觴于古羅馬,愷撒大帝像、卡拉卡拉像,皆舍棄了古希臘理想化的美學規范,而以犀利的手法,不僅真實地再現了人物的生理特征而不避缺陷,并且著力于揭示人物個性和內心世界。19世紀的羅丹是以塑造人體為人類招魂的雕塑大師,他的肖像雕塑同樣具有奪魄之功。羅丹的雨果、巴爾扎克像,羅丹弟子布德爾的貝多芬系列塑像,皆為不朽的傳世之作。羅丹師徒賦予肖像雕塑以跌宕起伏的形體和凹凸肌理,利用光影幻變營造出神入化的精神氣息,使雕像呈現呼之欲出的視覺與心理幻覺。

中國雕塑既然缺乏西方那樣深厚的肖像寫實傳統,而吳為山為人為藝卻又力趨人生需求的最高層次,他當然會十分關注西方雕塑大師的經典范式。羅丹雕塑的確成為吳為山早期雕塑的重要圖式淵源。正如前所提及,吳為山擁有心理學知識結構以及洞察人世的銳利雙眸,他的雕塑刀猶如解剖刀,犀利地剖析對象的性格特征和精神氣質,但這與羅丹的影響也是分不開的。此外,吳為山雕塑的流淌法也與羅丹息息相關,而其反體積的扁平造型所體現的超然和寧靜,則來自于中國傳統。

吳為山在創作中追求“看不到體積、看不到材質,首先看到的是放射于雕塑外的一道虛幻之光,圍繞著這光有一股氣在升騰,而且非常遙遠”,這樣美妙的意象和境界是對羅丹雕塑光與影的升華和超越——“羅丹作品光影升騰來自羅丹的生命激情,來自羅丹西方宗教中的神性;而我則追求東方之氣,無處不在,無處不可感的文化與宇宙氣象,可感受的自然和中國古代作品的氣象。中國文化氣象是哲學的,空靈宏寬、寂靜飄渺。”正是對中國文化氤氳之“氣”的感悟和直覺把握,令吳為山雕塑產生通神之妙,正如楊飛云所說:“吳為山的藝術,如有神靈相助,將速寫凝固到青銅和石頭之中。”而熊秉明評價道:“神速精妙,出神入化”。

歸根結底,吳為山對中國雕塑的最大貢獻在于,他找到了傳統藝術的精髓所在:神與韻——亦即寫意精神。而這也正是中國傳統文化的核心所在,與哲學、文學、造型均有密切聯系。盡管近現代以來通過對文人畫的解讀,寫意精神和意象表現等理念,得以在對中國藝術的整體闡釋中得到普遍的認同和引申,但中國傳統雕塑卻是個特例。因為它基本從屬于民俗文化的民間藝術體系,故一直被排擠出主流話語平臺之外。因此,在吳為山提出“寫意雕塑論”之前,并沒有學者如此深刻地認識到寫意精神在中國雕塑中的存在。

吳為山穎銳地將中國雕塑精神歸結為中國人的精神。什么是中國人的精神?辜鴻銘概括為:“溫良、堅毅、靈敏。”吳為山對這六字精義做了獨到的解讀,籍此充分闡發雕塑的寫意精神:

“寫意精神的支撐是中國人精神的靈敏。靈敏所在引起時間上的快捷。但捷中含澀,在我的雕塑中體現為疙疙瘩瘩,如火山熔巖。中國雕塑的感染力量——情感輻射、先聲奪人、達到了高度的氣韻生動,但這只是原始的中國傳統寫意精神。中國雕塑的精神是中國人的精神。靈敏體現在觀察方面,表象的觀察與透過表象的本質把握——直覺把握——靈敏相一致。透過小縫,看到一博大的世界;在滾滾紅塵中,宇宙洪荒里找到巖漿噴涌的孔,這才是靈性所在;吸收了多種文化信息,在小小雕塑中擁有博大的文化精神。

溫良則體現為中國雕塑的體積之線、精神之線、都是圓的!線是輪廓、體積、精神。表現手法以捏塑為核心,所以人性化。與西方的思辨式的理性精神不同,中國理性是實踐理性,講究身體力行,身、心、手相應,十指相連,人心、人性、人情,集中于人的本質。

至于堅毅,寫意雕塑如何體現堅毅?不是方棱、堅硬、而是一以貫之的自始至終、自里而外、自上而下,自表及里的連貫;是打破一切事物之間界限的通感;是上升到精神訴求的不懈努力;是貫穿整個人生過程的形而上追求。這才是中國人的精神,亦即石濤的一畫論——連貫、流淌、噴涌,體現瞬間的爆發性,體現綿延的韌性,這是中國人堅毅的特點。到了大唐藝術,綿延性衰退,清代則為玩物、寵物所取代。中國雕塑的輝煌在漢代,由里到外,由形到質的輝煌。唐代的昭陵六駿仍秉承漢代精神——國家精神和意識——博大的民族精神。”

吳為山談鋒甚健,以其敏銳的思緒和激越的才情,一口氣和盤托出了他對中國雕塑寫意精神的獨到見解和犀利剖析。

“中國近現代雕塑家滑田友、李金發、劉開渠對肖像雕塑有貢獻——繼承西方傳統,是在不自覺地以一個中國人的審美眼光和思維模式吸收西方,而熊秉明則是自覺地從中西文化全面觀照角度來理解藝術,把雕塑看得很嚴肅、很哲學,所以雕塑中的滯、澀、凝,顯而易見。他選擇的方法是無休止的雕琢,當成宗教,所以其作品凝重、深沉。

我的雕塑則不同,我既追求熊秉明所推崇的凝重,同時也追求瞬間靈性的表現。熊秉明這樣評價:你的快樂,彌漫于你的生命里,真令人羨慕不已。你的肖像雕塑是有別于西方雕刻的另一個解,你是東方式、情緒式,寫意化的。我當初見到你那么多作品的時候,曾疑問:難道這也是雕刻嗎?爾后發現,(你的作品中)幼稚、天真、質樸、凡是不合結構處,恰恰是故意的反叛!遠離現實,但能感到自然、客觀事物的某種存在。”

由此任何有見地人都會發現,吳為山雕塑洋溢著的寫意精神,并不是其隨機截取或偶然際遇,而恰恰是他站在文化和歷史高度,對中國藝術進行整體審視和反思,從而在其深度理論預設下自覺的藝術實踐。

熊秉明先生所激賞的得大自在的雕塑境界,歸功于吳為山融會貫通的過人本領——他既著力于兼融西方雕塑的大家手法,同樣也有心從被人妄自菲薄的中國民間雕塑中汲取養料。

民間藝術原先一直為正統文人藝術所排擠而不入大雅之堂;西學東漸益發使得原先就處于邊緣地位的傳統雕塑,面對全盤西化竟毫無招架之功。所以,不僅像吳為山這樣大膽取法中國民間和原始雕塑的藝術家已屬鳳毛麟角,而且像他這樣對民間原始、雕塑價值有著深刻理性認識的發掘者,更屬空谷足音。

自從上世紀初西法傳來,中國雕塑家基本上步入了模仿西方的不歸路。從仿西方傳統寫實、到仿西方現代與后現代主義,對中國優秀的雕塑傳統幾乎不屑一顧;而傳統雕塑藝人受其影響,也在自覺或不自覺地拋棄傳統手藝精華。去年我在宜興參觀一位曾進修于中央美院的雕塑老藝人的作品,寫實基礎徒具皮毛,而本身的民間趣味卻又蕩然無存,終于使其作品變成邯鄲學步而喪失品味。少數仍然保持傳統技藝的藝人雖然身手不凡,卻缺乏足夠的文化意識和審美判斷力,更遑論立足藝術之顛高瞻遠矚的目光和抱負。

于是溝通中西,出入古今的雕塑藝術創造,就注定要落在吳為山肩頭。歷史備忘錄提示我們,20世紀30年代以來,惟有林風眠獨具慧眼地認識了文人畫之外的藝術大傳統——擁有五千年歷史的中國民間藝術,并為融會貫通這一偉大傳統而探索終身;70年后,深刻認識中國五千年傳統雕塑寫意精神,并為此而大膽開拓者,惟有吳為山。

與上世紀80年代曇花一現的所謂“原始風” 裝飾趣味不一樣,吳為山對“原始”和“寫意”的藝術追求既是高度的理性自覺,更是性靈所至的內在渴望。他將俘獲原始寫意趣味和朦朧意象作為其返樸歸真,通過藝術原型放飛心靈的必由之路。打開《吳為山雕塑》集,無論是豐乳巨臀,彌散著旺盛原始生命力的“她從遠古走來”;還是腮幫飽滿、睡眼惺忪的“睡童”(2003年獲英國皇家“攀格林獎”—Pangolin Prize),以及在手塑過程中留下按捺不住涌動肌理的“蕭嫻像”,擬或淋漓滴淌,紋理猶如火山熔巖的“齊白石像”,都與混沌、凝重、野性、率真、壯美的原始雕塑以及漢代霍去病墓石刻有著異曲同工之妙。而“無題”之虛空綽影,“篝火”之溫馨真情,又使我仿佛瞥見漢俑之精粹。數月之前,我在南京博物院觀摩由吳為山點評過的泗水王陵出土的西漢木雕,恰巧親聞有人對著一尊跪坐回首而笑的光頭伎樂俑驚嘆:“看,多像吳為山的雕塑!”

其實這種神似并非偶然,吳為山曾明確分析自己接受了漢代藝術兩種傾向:一是詩化哲理、二是美感瞬間(情緒化,靈動的),正是這種高度默契的精神溝通和心靈感應,才使得觀眾居然也能察覺跨越2000年時空的藝術作品之間“心有靈犀一點通”。

楊振寧教授指出:“人物塑像和即興隨指是吳為山雕塑的車之兩輪”。如果說即興隨指易于捕捉轉瞬即逝的靈感和渲泄雕塑家心靈的自由狀態;那么肖像雕塑要達到同樣舉重若輕的境界,則絕非輕而易舉,這幾乎就是對雕塑家才華和潛能的極限索取。

肖像雕塑首先必須形神酷肖,爾后才能以趣味、情致和文脈感動觀眾,舍棄前者,則失去了肖像雕塑存在的意義,當然也就無從通過瞻仰文化精英的風骨而感受文化的價值與歷史的分量。以心理學筑基的吳為山擅長“藝術相面術”,他對人物尤其是文化人的面相有著深刻的洞察力,并概括出決定一個人長相的三大因素:父母遺傳,生長環境(自然環境),人文環境。與此同時,他還具備了雕塑大家亦為之感嘆的捕捉人物風貌的才華。熊秉明說過這樣的話:“看了你(吳為山)的馮友蘭雕塑,我相信沒有哪個人再去做了,因為那里面有歷史,有哲學,是一座化石。馮友蘭是我的老師,印在我的腦子里,但我做不出來。”正因為吳為山雕塑攝人魂魄的本領,馮友蘭女兒題詞道:“感謝你用藝術留住了哲學家的靈魂。”

然而,如果僅僅拘泥于所謂形神兼備,而犧牲那種即興隨指的趣味,不僅吳為山所崇尚和追求的寫意精神無從談起,并且也就失去他的藝術風骨和特色。吳為山的高明之處在于“開始就沒有將肖像雕塑做成記敘文,我開始想把它做成敘事詩,我現在這個目標達到了,又把它從敘事詩的境界向做朦朧詩的方向過渡。”\u00A0

正因為有了這種不斷進取的寫意性追求,吳為山就比絕大多數肖像雕塑家具備了更為開放的創作心態。他尤為擅長將速度引進雕塑,徹底打破理性的束縛,在恍兮惚兮中激發靈感和潛能,神速敏銳地捕捉對象的心靈和氣質所在。

更為可貴的是,吳為山根據充分展現對象風采之需要,以各種綜合變異的表現手法,如手捏、撲打、凹凸、滴淌造成的不同肌理,以及卵形(汲取原始雕塑和布朗庫西雕塑意象)、棍形(汲取賈柯梅蒂雕塑意象)、立方形(汲取山巖等自然意象)的構形方式,來強化對象特征。如以卵形混沌狀態表現《蠶桑專家費達生》、《蕭嫻》;以瘦削皺縮狀態表現《齊白石》,以立方巖石狀態表現《馮友蘭》,皆能分別恰到好處地吻合對象的精神面貌、氣質特征和文化屬性。所以寫意手法在吳為山的肖像雕塑中,不僅沒有傳染當代中國雕塑因文害義的流行病,反而成為豐富和升華表現語言,有助于揭示對象本真和表達作者思想的有意味的構成形式。

歌德說:“偉大的藝術品是人類靈魂的精華”。更何況本身采集了人類靈魂之精華的偉大藝術品。吳為山對中國雕塑所作貢獻的杰出意義在于:首先,他不僅發掘了中國傳統雕塑的寫意精神,并且將寫意與西方肖像寫實雕塑方法鬼斧神工地融合起來,從而以其在雕塑形式語言方面的非凡建樹,為中國雕塑史和人類藝術史留下了深沉的足跡;其次,作為一位自覺肩負歷史使命的文化使者,吳為山并不滿足于形式創造,而是以其獨到的藝術語言“為時代造像,為文化造像,又為文化人造像,將文化精神深入歷史發展生生不息之長河中。” ⑻在這黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴的反精英時代,“不知從哪一塊圣土上冒出這么一個高手”的吳為山,以鑄魂的方式冀圖喚起幾代人的精神回歸。正是有賴于重新打造時代風氣的思想者和藝術家的辛勞,才使我們的文化和藝術增添希望之光,才能當我們這一時代走進歷史而被無情地篩選過后,仍然贏得未來的刻骨銘心。