“武漢,武漢——一部藝術(shù)鏈接的城市史”年度展暨武漢美術(shù)館榮獲“國(guó)家重點(diǎn)美術(shù)館”揭牌儀式舉辦。

1920年代的漢口中山大道(新聞?wù)掌? 20.2×25.4厘米 陳勇藏

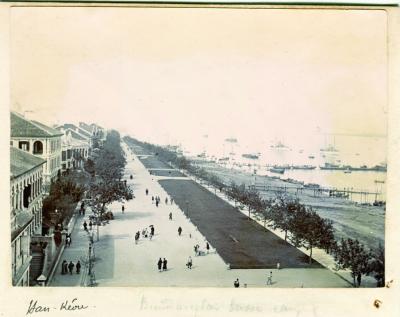

1890年代的漢口外灘(攝影) 12×15.4厘米 陳勇藏

1871年的黃鶴樓(攝影) 13.5×17.5厘米 陳勇藏

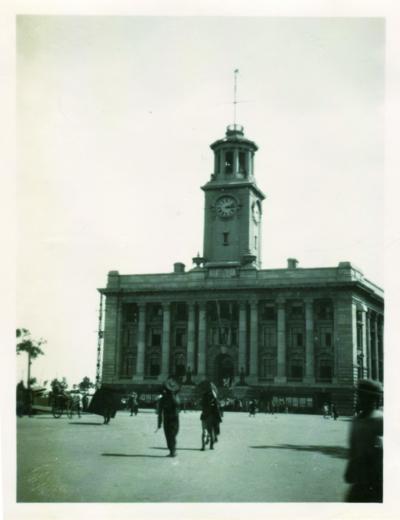

1929年的江漢關(guān)(攝影) 陳勇藏

本報(bào)記者 高素娜

觀眾在展廳內(nèi)觀賞展品

在一張拍攝于1900年的立體照片里,不知名的攝影師為今天的人們記錄了這樣一幅場(chǎng)景:寬闊整潔的漢口外灘上聚集了眾多碼頭工人,他們有的翹首以待,有的正擔(dān)著貨物急匆匆趕路;放眼看去,是一棟棟外觀典雅的歐式建筑和走在林蔭道下休閑散步的市民。一時(shí)間,會(huì)讓人忘記這個(gè)充滿了生活熱情的畫面距今已經(jīng)有110多年了。更讓人感到驚訝的,是在這張照片背后用六種文字所標(biāo)明的這座城市的身份:“漢口——中國(guó)最大的茶港。”

與此同時(shí),在一張拍攝于1878年的彩色玻璃幻燈片里,人們看到的是讓這座城市成為當(dāng)時(shí)中國(guó)最大茶葉集散中心的那些人的生動(dòng)形象:三名蓄著長(zhǎng)長(zhǎng)發(fā)辮的武漢人正在將茶葉裝箱準(zhǔn)備外運(yùn),突然面對(duì)鏡頭,顯得有些惶恐,但手里的工作卻沒(méi)有停下……

日前,“武漢,武漢——一部藝術(shù)鏈接的城市史”年度展在武漢開幕。武漢美術(shù)館館長(zhǎng)樊楓告訴記者:“這兩張照片來(lái)自武漢收藏家陳勇先生的珍藏。與這兩張照片一同被陳先生珍藏的‘武漢記憶’還有許多,觀看這些‘記憶’,人們會(huì)發(fā)現(xiàn),它與我們?cè)?jīng)有過(guò)的關(guān)于武漢的一百種想象都不一樣。一百多年前的寬闊街道,忙碌的市民,鱗次櫛比的桅桿和房屋,還有那些如今被視為古跡的建筑,活力與生機(jī)從那時(shí)起就蔓延在武漢人的身體里了。”

樊楓介紹,作為由武漢美術(shù)館自主策劃的中長(zhǎng)期陳列展,該展由“絕代風(fēng)華”攝影展和“江河日月”美術(shù)作品展兩部分組成。其中,“絕代風(fēng)華”通過(guò)200余件攝影、明信片和文獻(xiàn)資料,活脫脫地向人們展示了早在一個(gè)多世紀(jì)前就有“東方芝加哥”“東方曼徹斯特”之稱的武漢的盛容,解讀了近代以來(lái)至抗戰(zhàn)前這座城市的一段堪稱絕代風(fēng)華的歷史;“江河日月”則梳理了新中國(guó)成立以來(lái)關(guān)于武漢的繪畫簡(jiǎn)史,呈現(xiàn)了一個(gè)伴隨著新中國(guó)成長(zhǎng)的大武漢。

攝影是一面有記憶的鏡子

徜徉在武漢美術(shù)館的淡藍(lán)色展廳里,一幅幅生動(dòng)又極具故事性的照片,使人仿佛回到了民國(guó)之前,看到了那段風(fēng)華與苦難并存、光榮與恥辱交織的近現(xiàn)代文明史。《1880年代從漢陽(yáng)遠(yuǎn)眺武昌》、《1880—1895年桅桿林立的漢口碼頭》、《1890年代漢口街景》……這些按編年串起來(lái)的老照片,幾乎囊括了武漢歷經(jīng)滄桑的地標(biāo)性建筑與景觀,如黃鶴樓、白塔、洪山寶塔、江漢關(guān)(現(xiàn)名“武漢關(guān)”)、漢陽(yáng)門、水塔、江灘等。其中還包括一些與當(dāng)今社會(huì)生活情境迥異的人文紀(jì)實(shí)圖像。“展出的這些藏品從武漢第一張老照片開始,比較完整地重現(xiàn)了19世紀(jì)末、20世紀(jì)初武漢開埠后涉及政治、經(jīng)濟(jì)、生活、城市建設(shè)等各方面的影像。反映了外國(guó)資本和實(shí)業(yè)在武漢的發(fā)展、武漢地區(qū)民族工業(yè)的發(fā)蒙、武漢三鎮(zhèn)逐漸顯現(xiàn)現(xiàn)代城市雛形、武漢人的生活勞作等各個(gè)方面的歷史面貌。”樊楓說(shuō),這些老照片絕大多數(shù)是西方旅行攝影師、傳教士、商賈拍攝的。隨著城市的發(fā)展變遷,這些具有當(dāng)時(shí)特色的圖像,社會(huì)歷史價(jià)值越來(lái)越重要,也越來(lái)越珍貴。

“‘絕代風(fēng)華’是映照江城歷史的一面鏡子。其中輯納的這些圖像可貴之處就在于它的直觀性,真實(shí)可信地記錄了江城武漢發(fā)展歷程的若干瞬間。自清咸豐年間至抗戰(zhàn)前夕,如此漫長(zhǎng)、悠遠(yuǎn)的歷史跨度,當(dāng)今只有年近耄耋的老者才有可能經(jīng)歷、目睹過(guò)其中的若干歷史片斷。由于歷史的局限,當(dāng)時(shí)拍攝的照片原本不多,由于戰(zhàn)火和社會(huì)的變遷,當(dāng)年這些得以留存的圖像恰似一顆顆明珠,散落在世界的各個(gè)角落。收藏家陳勇費(fèi)盡心力,歷時(shí)十余載,從海內(nèi)外收羅了這些有關(guān)武漢歷史的老照片。武漢美術(shù)館的典藏藝術(shù)家慧眼識(shí)珠,精心挑選,把這些塵封、散在的明珠連綴成武漢的一段圖像史。” 攝影評(píng)論家丁遵新說(shuō)。

為了使展覽更具時(shí)空感,武漢美術(shù)館在布展方式上進(jìn)行了大膽突破。他們?cè)谡箯d中擺放了數(shù)張老木桌展示作品,并在桌子上安裝了可調(diào)節(jié)角度的臺(tái)燈,觀眾可轉(zhuǎn)動(dòng)臺(tái)燈觀看照片的細(xì)節(jié)。同時(shí),為了更好地展示一些小幅攝影,美術(shù)館還專門設(shè)計(jì)了一種獨(dú)特的展臺(tái),其臺(tái)面上安裝了一個(gè)可左右移動(dòng)的放大鏡,可將老照片中牌坊上的斗拱、精美的石獅子、人物身上的服飾細(xì)節(jié)等細(xì)致入微地呈現(xiàn)出來(lái)。“在全世界都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣的展示裝置,非常精彩。”攝影評(píng)論家顧錚感嘆,只有親歷現(xiàn)場(chǎng)才能感受這件獨(dú)特裝置的展示之妙。

一部由藝術(shù)鏈接的城市史

“江河日月”繪畫作品展梳理了近百年來(lái)表現(xiàn)武漢城市精神、記錄武漢城市發(fā)展面貌的美術(shù)作品。其中,絕大多數(shù)作者為在湖北出生或曾生活在湖北的藝術(shù)家作品,也有部分如丁乙、薛松、雷子人等外地藝術(shù)家,他們以旁觀者的身份來(lái)打量武漢,使得此次展覽更為豐富和全面。

該展覽分為“傳統(tǒng)經(jīng)典”“學(xué)院風(fēng)格”“當(dāng)代表達(dá)”3個(gè)單元,作品100余件,時(shí)間跨度70年。其中,“傳統(tǒng)經(jīng)典”展示了上世紀(jì)50至80年代這一期間的老一輩藝術(shù)家作品,反映了這一特殊時(shí)期的社會(huì)面貌。如:關(guān)山月的《漢水大橋在建設(shè)中》、《武鋼工地》,黎雄才的《張公堤遠(yuǎn)望圖》、楊之光的《雪夜送飯》(草圖、初稿)、王肇銘的《武漢大橋速寫——試車》等。“學(xué)院風(fēng)格”展現(xiàn)了學(xué)院藝術(shù)家通過(guò)各自不同的表達(dá)方式、表現(xiàn)手法展現(xiàn)武漢地域特色的作品。如劉壽祥的《黃鶴樓雄姿》、王心耀的《漢口——老巷的記憶NO7》、樊楓的《日暮鄉(xiāng)關(guān)》等。而“當(dāng)代表達(dá)”則展示了武漢年輕一輩的藝術(shù)家們?cè)诋?dāng)下用比較特殊的表達(dá)方式創(chuàng)作的作品。如方少華的《尋找黃鶴樓》、曾梵志的《曇華林之路》、龔劍的《天鵝No.3》、詹蕤的《2015年2月19日到2015年6月18日——天氣變化》、陳波的《辛亥年》、劉波+李郁的《暫未命名》(影像)等。

展廳里的很多作品都令人印象深刻,唐小禾的《在大風(fēng)大浪中成長(zhǎng)》素描稿以極具時(shí)代特征的圖像樣式和人物表現(xiàn),繪制了一代人對(duì)毛澤東時(shí)代的典型記憶。觀眾們紛紛駐足在這張素描草稿前,感受巨大的尺幅和畫面的細(xì)節(jié)。畫面中人物頭像的裁切亦記錄著藝術(shù)家創(chuàng)作的過(guò)程,人們仿佛能看到作者遵循著古典油畫技法轉(zhuǎn)移畫稿。而草稿與最終作品的細(xì)節(jié)對(duì)比,也正是一個(gè)時(shí)代文化歷史最耐人尋味的部分。

“不同的時(shí)代有著不同的藝術(shù)表達(dá)。如果把反映武漢題材的作品以上世紀(jì)80年代前后進(jìn)行比較,我們不難看出以下異同:前者是對(duì)武漢社會(huì)主義革命和建設(shè)的集體發(fā)聲,是對(duì)武漢歷史的真實(shí)寫照,具有革命性和經(jīng)典性。后者是藝術(shù)家的個(gè)體表達(dá),具有批判性與當(dāng)代性。80年代以后藝術(shù)創(chuàng)作不是簡(jiǎn)單的描繪城市,而是更多地把武漢作為自己的精神家園,而創(chuàng)作的面貌、手法更豐富,除傳統(tǒng)媒介,影像、裝置、聲音、新媒體等得到廣泛運(yùn)用。隨著更多藝術(shù)家在國(guó)內(nèi)和國(guó)際的影響力擴(kuò)大,他們的名字也與武漢這座城市緊密相連,傳達(dá)武漢作為國(guó)際化都市的形象。”武漢美術(shù)館副館長(zhǎng)、展覽總策展人劉宇說(shuō)。

一部藝術(shù)史其實(shí)也是一部人類生活的變遷史,“江河日月”從一個(gè)側(cè)面展現(xiàn)了武漢自新中國(guó)成立以后城市變遷、大江大河的城市氣魄,勾畫了一部由藝術(shù)鏈接的城市史。

努力實(shí)現(xiàn)“到江漢路去看美展”

開幕當(dāng)天,武漢美術(shù)館榮獲“國(guó)家重點(diǎn)美術(shù)館”揭牌儀式亦隆重舉行,正式宣告武漢美術(shù)館跨入國(guó)家重點(diǎn)美術(shù)館行列。

作為一家真正意義上的現(xiàn)代美術(shù)館,武漢美術(shù)館起步于2008年的新館運(yùn)行。數(shù)年來(lái),該館始終堅(jiān)持立足本土,充分發(fā)揮美術(shù)館對(duì)城市的公共職能,梳理本地藝術(shù)文化脈絡(luò),舉辦了多場(chǎng)以“武漢”為主題展覽,如“武漢印象”“意繪——武漢八人美術(shù)作品展”“江風(fēng)如影:1858—1910年的武漢影像”“直覺(jué)的瞬息——馬克·呂布攝影回顧展”“謝國(guó)安紀(jì)實(shí)影像展”等。幾年來(lái),武漢美術(shù)館共舉辦各類藝術(shù)展覽300多場(chǎng),吸引觀眾超過(guò)300萬(wàn)人次。也正是通過(guò)這些展覽的舉辦,讓武漢美術(shù)館很快進(jìn)入了“角色”,為推動(dòng)本地的藝術(shù)發(fā)展和文化建設(shè)做出了貢獻(xiàn)。“‘武漢·武漢——一部藝術(shù)鏈接的城市史’年度展,即旨在繼續(xù)堅(jiān)持完成我們作為城市美術(shù)館的使命和公共職能,力圖反映出武漢這座城市隱隱的發(fā)展活力,為城市儲(chǔ)存與編排文化記憶,繼續(xù)我們‘藝術(shù),美麗一個(gè)城市’的文化理想。”劉宇說(shuō),武漢美術(shù)館一直將城市影像作為研究與收藏的方向,并于2012年啟動(dòng)了“藝術(shù)與城市”為主題的系統(tǒng)研究,所取成果受到國(guó)內(nèi)外同行的廣泛關(guān)注。

具有特色及體系的公共教育活動(dòng)亦是武漢美術(shù)館留給大眾的深刻印象。開幕式上,武漢美術(shù)館還播放了其特色公教活動(dòng)“用藝術(shù)點(diǎn)亮星星的孩子”視頻片段。據(jù)了解,武漢美術(shù)館從2014年4月開始實(shí)施“用藝術(shù)點(diǎn)亮星星的孩子”這一項(xiàng)目,為自閉癥兒童提供固定的活動(dòng)場(chǎng)所,聘請(qǐng)專業(yè)美術(shù)老師為他們定制相應(yīng)的藝術(shù)課程,讓他們能夠自由自在地發(fā)揮想象力,通過(guò)繪畫來(lái)抒發(fā)情感,建立自信,為他們架起一座與社會(huì)溝通的橋梁。這一活動(dòng)也收到了強(qiáng)烈的社會(huì)反響。“公共教育是衡量美術(shù)館公共性和公益性的重要指標(biāo),美術(shù)館如何進(jìn)行美術(shù)教育、美術(shù)館在市民生活中如何定位等問(wèn)題一直是我們探索的目標(biāo)。通過(guò)幾年的實(shí)踐,我們的公教工作已確立了了解觀眾、服務(wù)觀眾、影響觀眾的基本思路,‘武漢美術(shù)館大課堂’‘保華街2號(hào)沙龍’‘美藝坊’三大公共教育品牌活動(dòng)也屢獲大獎(jiǎng)。”樊楓說(shuō),作為武漢這座城市的藝術(shù)博物館,武漢美術(shù)館不僅是美術(shù)文化保護(hù)與傳承的場(chǎng)所,城市美術(shù)文化傳播的渠道,美術(shù)評(píng)價(jià)體系的構(gòu)成,也是這座城市歷史的藝術(shù)承載者。

“武漢人有句口頭禪,叫做‘到江漢路去逛街’。我們相信通過(guò)努力,總有一天‘到江漢路去看美展’也會(huì)掛在武漢市民的嘴邊。” 樊楓說(shuō)。