原標題:納博科夫:確認了眼神,我和你們不是一路人。奧登:我也確認了,我和他們一路。

不過,今天的主題卻是關于一位:杠精

而且是精英級別的,所以簡稱:精杠精

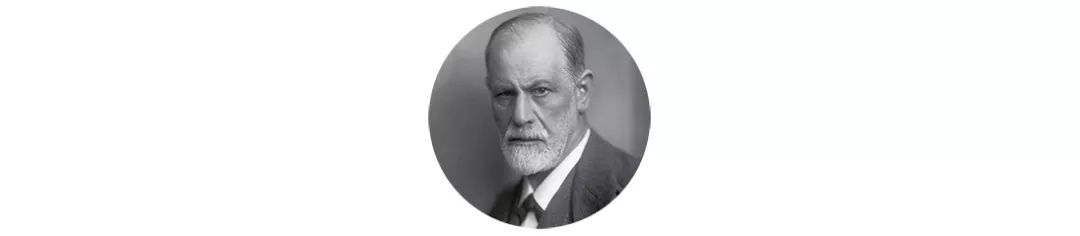

他就是酷愛蝴蝶的:納博科夫

納博科夫通常固執己見,對文學尤其如此。接受采訪時,他似乎熱衷于表達對其他作家作品的不滿,特別是當他認為這些作品本不應該受到大眾的喜愛。

1966 年,在回應他的評論者,尤其是他的前任老鐵埃德蒙·威爾遜(Edmund Wilson)時,納博科夫寫道:

威爾遜先生被我“挖苦名家名作的本能”嚇到了。好吧,這是沒辦法的事;他必須接受我的本能,然后等待下一次碰撞。我拒絕像他期望的那樣,受人們共享的既成觀點和學術傳統的指引和控制。他有什么權利妨礙我認為巴爾扎克、陀思妥耶夫斯基、圣伯夫或司湯達是被高估了的平庸之輩?如果可以允許我表達對普希金、布朗寧、克雷洛夫、夏多布里昂、格里博耶多夫、塞南古、濟慈特別的、非常主觀的崇拜之情——他們只不過是我在筆記中夸過的一小撮人,同樣也應該允許我強調和限制這種褒獎,向讀者指出虛假的榮譽殿堂中我最愛的妖魔鬼怪和冒名頂替者。

洋洋灑灑振振有詞一大段,說到底就是一句話:我和他們對不上眼,不是一路人。

當然,以納博科夫在國際文壇的地位,說他沒有資格點評同行肯定是不對的,至于對不對么,也就是見仁見智啦。以下編譯自 lithub.com,感謝編輯王源所提供的幫助。

布萊希特、福克納、加繆、龐德

很多廣為接受的作者對我來說根本不存在。他們的名字刻在空空的墳墓上,他們的書空洞無物,就我閱讀的品位而言,他們徹底無足輕重。布萊希特、福克納、加繆,還有很多其他作家,對我來說毫無意義。當我看到評論家和其他作家泰然自若地將查泰萊夫人的交配活動,或者那個冒牌貨龐德先生的一派胡言,稱作是“偉大的文學”,我著實進行了一番思想斗爭,我真懷疑這是他們聯合策劃的針對我的大腦的陰謀活動。 ——1967 年《巴黎訪談:作家訪談 I 》之《納博科夫》(黃昱寧 等 譯,人民文學出版社 2018 年 1 月)

在 20、30 年代,我從未像我的許多同齡人那樣,接觸算不上一流的艾略特和肯定是二流的龐德的詩歌。1945 年前后,他們已不再時尚,我讀了他們的詩,那是在一個美國朋友家中的客房里,我不僅仍然對他們無動于衷,而且不理解為什么該為他們操心。但我想,對那些先于我發現他們的讀者來說,他們的詩歌保存了某種情感的價值。 ——1964年,先刊載于《花花公子》,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

托馬斯·曼、帕斯捷爾納克和福克納

舉例來說,(托馬斯)曼愚笨的《死于威尼斯》或帕斯捷爾納克寫得夸張、糟糕的《日瓦戈醫生》,或福克納的南方編年史被認為是“杰作”,或至少新聞記者稱之為“巨著”,在我看來,那是荒謬的錯覺,如同一個被催眠的人同一把椅子做愛。 ——1965年,羅伯特·休斯的采訪,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

W.H.奧登,或更差勁的羅伯特·洛威爾

在《愛達》(韋清琦 譯,上海譯文出版社 2018 年 3月)中我沒有對奧登先生進行戲仿。我對他的詩歌并不是很熟悉。然而,我知道他的一些譯詩——嚴厲批評過他掉以輕心所犯的錯誤。羅伯特·洛威爾自然是個更糟糕的詩人。 ——1969年,詹姆斯·莫斯曼的采訪,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

我很小心不從他那里學任何東西。作為一個老師,他有些可疑,且危險。寫得最糟糕的時候,比如他那些烏克蘭的東西,他就是一個一文不值的作家;寫得最好的時候,他是無可比擬的,是不可模仿的。 ——1967 年《巴黎訪談:作家訪談 I 》之《納博科夫》(黃昱寧 等 譯,人民文學出版社 2018 年 1 月)

至于海明威,40年代早期我第一次讀他,什么鐘啊,種啊,公牛啊,真讓人受不了。 ——1967 年,小阿爾弗雷德·阿佩爾的采訪,后見于《與納博科夫的對話》 海明威當然要優于另一位,他至少有自己的聲音,就他那篇令人愉快,也具有很高藝術性的短篇小說《殺手》來說,他是一個可信任的作者。在那篇久負盛名的寫魚的作品中,他對那條彩虹色大魚和有節奏的撒尿的描寫極為出色。但我無法容忍康拉德那種紀念品商店風格、瓶狀船及貝殼項鏈這些浪漫派的老一套。在這兩位作家身上,我借鑒不到什么。在智力和情感方面,他們純屬幼稚,另一些寶貝作家也是這樣,是公共休息室的寵兒、大學生的慰藉和支撐,如——但有些作家還健在,我不愿去傷害活著的老男孩,而死去的幾個還沒被埋葬。 ——1964 年,先刊載于《花花公子》,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

非俄語讀者意識不到兩件事情:并非所有的俄國人都像美國人一樣喜歡陀思妥耶夫斯基;喜歡陀思妥耶夫斯基的俄國人里面,大多數因為崇敬他是一個神秘主義者,而不是一個藝術家。他是一個先知、一個嘩眾取寵的記者、一個毛躁的滑稽演員。我承認,他作品的一些場景、一些精彩和滑稽的爭吵寫得很有趣。但他寫的神經質的兇手和凄婉的妓女讓人受不了——反正本讀者受不了。 ——1964 年,先刊載于《花花公子》,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版) 我確實很不喜歡《卡拉瑪佐夫兄弟》,特別不喜歡廢話連篇的《罪與罰》。我不反對靈魂探索和自我啟示,但在那些小說中,靈魂、罪惡、感情用事、新聞筆法,并不能為冗長而混亂的探索提供正當理由。 ——1969年,詹姆斯·莫斯曼的采訪,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

普魯斯特(實際上納博科夫挺喜歡他)和艾略特

一開始,我的大腦有點麻木 因為你夢游般的數字,埃德蒙。 現在,擺脫那種麻木之后, 我發現“麻木”(stupor)是“普魯斯特”(Proust)的變位 而“ T.S. 艾略特”(T.S.Eliot) 和“馬桶”(toilet)很配。 ——1948 年寫給埃德蒙·威爾遜的信

我為什么要在我的思想一側容忍一個十足的陌生人?我先前也許說過,但我愿意重復一遍:我討厭的不是一個醫生,而是四個醫生:弗洛伊德醫生、日瓦戈醫生、史懷哲醫生和卡斯特羅醫生。當然,第一個醫生取走了無花果葉,如后來者在解剖室里所說。我無意去夢見那個打著破傘的奧地利怪人的單調乏味的中產階級之夢……在我看來,弗洛伊德式喧嘩只是一場鬧劇,如同用光滑的木頭做的、中間有個光滑的洞的怪東西,它什么都不是,除了可以看作一張平庸者張口結舌的臉,但它卻被說成是一個活著的偉大的洞穴藝術家制作的偉大藝術品。 ——1968年,尼古拉斯·加漢姆的采訪,后收錄于《獨抒己見(Strong Opinions)》(唐建清 譯,上海譯文出版社即將出版)

自從離開劍橋后,我一本書沒讀(除了一本亨利·詹姆斯的短篇小說集——可憐的東西,十足的贗品,總有一天,你該揭穿“那只灰白色的鈍吻海豚”和他的華而不實、粗俗下流),一個字沒寫。 ——1952 年寫給埃德蒙·威爾遜的信

至此,納博科夫的毒舌到此暫告一段落,

不知作為讀者的你們有何感想?

反正編輯王源老師回了我一句:切,老納的偏見!

我說:他被蝴蝶迷了眼……

然后呢,我想再說兩句被老納吐槽的奧登